Vivre à l’hôtel – Une forme méconnue de mal-logement

- Exposition

- Lieu Galerie le Château d'Eau

-

Public

- Tout Public

Le Galerie Le Château d'Eau accueille l'exposition Vivre à l’hôtel – Une forme méconnue de mal-logement.

Bénéficiez de la gratuité de cette exposition en achetant votre billet en ligne.

Créé en 2021 par des membres de la Ligue des Droits de l'Homme, l’Observatoire de l’Habitat indigne s’est donné pour mission d’enquêter sur les conditions de vie des personnes sans abri logées en hôtel par le 115. Quatre photographes ont accompagné pendant un an les enquêtrices et les enquêteurs dans leurs visites.

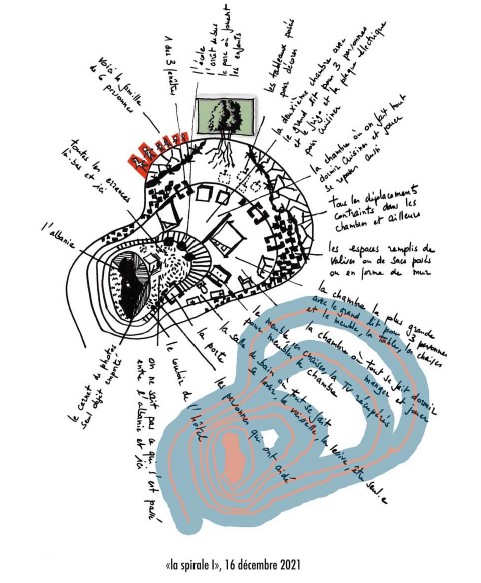

L’exposition présente le travail de trois des quatre photographes qui ont accompagné pendant un an les enquêtrices et les enquêteurs dans leurs visites ainsi que les cartes sensibles réalisées par une architecte urbaniste.

Le lieu

LA VIE À L’HÔTEL EN HÉBERGEMENT D’URGENCE

En France, le recours à l’hôtel, en croissance connue, est l’une des modalités de l’hébergement d’urgence, dont il représentait plus du vers en 2020. Les chambres d’hôtel sont attribuées aux personnes sans abri qui ont appelé le 115, numéro d’urgence sociale et plate-forme de premier accueil. En permettant d’atteindre un taux d’occupation de 100% en saison creuse, l’accueil des sansabri peut s’avérer très rentable, avec un effet d’aubaine pour le secteur hôtelier, sans véritable contrôle ni contrepartie. Les hôtels du 115 sont des hôtels de tourisme de tous niveaux de standing, du plus sordide au trois étoiles, parfois exclusivement consacrés à l’hébergement d’urgence. Ils sont situés sur tout le territoire de la métropole toulousaine, parfois très éloignés des centres de santé, des lieux de scolarisation, des commerces et services quotidiens. Les temps de déplacement et les problèmes de transport font partie des difficultés récurrentes relevées par les personnes hébergées.

L’exposition réunit des photographies réalisées dans le cadre de l’Observatoire de l’Habitat Indigne, créé en septembre 2021 à la suite d’une alerte citoyenne sur les conditions d’hébergement des hôtels toulousains accueillant des personnes sans abri envoyées par le 115. Sous la responsabilité scientifique des sociologues Daniel Welzer-Lang et Émilie Fernandez-Montoya, de l’Université Jean-Jaurès, des membres de la Ligue des Droits de l’Homme, du Cercle des voisins et d’autres associations ont enquêté durant un an dans 25 établissements sur les 50 concernés dans la métropole toulousaine. Les résultats de ce travail collectif ont fait l’objet d’un rapport* rendu public en octobre 2022 et remis à la Préfecture.

En accompagnant les enquêtrices et les enquêteurs dans leurs visites des hôtels, les photographes et l’architecte-urbaniste ont apporté à l’enquête sa nécessaire dimension visuelle. Par cette exposition, après celle organisée au Ciam de l’Université Jean Jaurès en 2022, ils/elles souhaitent faire toucher du doigt une réalité invisibilisée, celle des conditions de vie des personnes et des familles sans logement confinées pendant des mois* dans une chambre d’hôtel. * La durée moyenne de prise en charge au sein de l’hébergement d’urgence dépasse désormais deux ans et demi.

ÉTAT DES LIEUX

La première partie de l’exposition, ÉTAT DES LIEUX, s’ouvre sur une carte sensible de la métropole toulousaine qui montre l’éparpillement géographique des hôtels visités.

Des planches thématiques de photos de formats réduits et une ligne d’images de grand format composent la partie ÉTAT DES LIEUX. Ces photos constats forment un inventaire inspiré d’une méthode de sociologie visuelle qui permet de collecter sur chaque chambre et chaque établissement des données quantitatives comparables sur l’état des établissements : les façades, les espaces communs et surtout les chambres.

HABITER

Dans la seconde salle, la partie HABITER expose les regards de trois photographes ayant participé à l’enquête. Leurs images montrent comment les personnes hébergées s’organisent pour tenter de rendre possible dans la longue durée une vie de famille dans un espace aussi restreint qu’une chambre d’hôtel, où le(s) lit(s) occupe(nt) généralement la quasi-totalité de la pièce. C’est dans la chambre, où s’entassent toutes les affaires personnelles, qu’ont lieu la plupart des activités quotidiennes : dormir et se reposer, mais aussi jouer, étudier, travailler, et même cuisiner. En effet, malgré l’interdiction affichée et le danger, les personnes n’ont pas d’autre choix et sont contraintes de cuisiner en installant sur une chaise ou à même le sol des plaques électriques ou un four. À toutes ces difficultés – présentes quel que soit le standing de l’hôtel – s’ajoutent dans certains cas l’insalubrité, la saleté, la dégradation, les parasites dans les établissements les plus mal tenus, pourtant homologués par le 115.

TROIS PHOTOGRAPHES ET UNE ARCHITECTE URBANISTE

Pascale Cabrolier, née en 1965, militante et architecte-urbaniste, vit à Toulouse. Engagée notamment dans les luttes pour la régularisation des personnes sans papiers, elle milite depuis plus de 15 ans dans divers réseaux toulousains. C’est dans ce cadre qu’elle a participé à l’observatoire de l’accueil des étrangers à Toulouse «Les principes républicains bafoués par la préfecture de Toulouse, Une maltraitance institutionnalisée ». Depuis 1990, elle a mené de front pratique professionnelle (salariée, en libéral puis associée-salariée dans une SCOP en urbanisme et paysage), travail de recherche (thèse de doctorat en paysage et littérature, EHESS Paris, 2004) et écriture où l’activité militante et la rencontre des personnes sans papiers prennent une large place, de même qu’un travail expérimental sur la langue, la forme et l’espace.

C’est sous le pseudonyme de Ben Art Core qu’il débute une pratique photographique autour des manifestations parisiennes et des événements festifs. En 2010, avec la montée de l’extrême droite radicale en France, il documente les mouvements militants « Antifa » et « Nationalistes » aux échelles nationale et internationale. À partir de 2019, il s’engage dans un travail documentaire et militant pour rendre compte des parcours migratoires. C’est en immersion qu’il aborde la traversée des frontières, de la Jungle de Calais à la frontière Italo-Française, comme un des moments symboliques matérialisant la migration. À partir de 2019, il décide de témoigner des réalités quotidiennes des migrants de sa ville : Toulouse. C’est ainsi qu’il rencontre les réseaux militants solidaires comme RESF ou le DAL et constitue peu à peu une carte de la précarité migratoire. En documentant l’après-frontière et comment être migrant au quotidien, il offre à voir les différentes temporalités et problématiques traversées ; les démarches administratives, l’accès à éducation, à la santé ou encore les problématiques d’habitats. Ben Art Core est membre d’Hans Lucas et collabore avec le collectif « Krasnyi ».

Emilie Fernandez Montoya élabore depuis une quinzaine d’années une photographie au gré de ses questionnements personnels. Dans sa pratique documentaire, elle aborde son sujet de façon globale, ce qui l’a amené à fréquenter pendant une dizaine d’années des membres de la communauté tsigane. Elle y a rencontré la diversité des acteurs et leurs environnements sous l’angle des inégalités sociales, des pratiques religieuses, des luttes politiques ainsi que des mouvements LGBT de la communauté. La proximité de son approche photographique avec les méthodes sociologiques l’amène à intégrer l’université et à s’impliquer pleinement dans la discipline depuis 2012. Docteure en sociologie, membre associée du LISST-Cers, ses recherches visent à favoriser l’utilisation de l’image dans la recherche et l’intervention sociale, en parculier autour des questions de genre, d’habitats et de mémoires ouvrières et populaires. Elle ne pratique quasiment plus la photographie pour se consacrer, grâce au Laboratoire d’Intervention Sociale par l’Image (LISI) qu’elle crée en 2014, à la promotion des recherches visuelles et des photographes engagés.

François Saint Pierre Après avoir enseigné l’économie politique à l’université Paris Dauphine, il aborde la photographie professionnelle par le photojournalisme comme pigiste à Paris-Normandie et membre de l’Agence Rapho. Dans le mouvement écologiste de départ à la campagne, il ouvre en 1976 à Lectoure (Gers) un studio de photographie, tout en développant un travail personnel représenté par la galerie Le Réverbère à Lyon, qui donne lieu à de nombreuses expositions. En 1990, il crée avec quelques amis le festival l’Été photographique, puis le Centre de photographie de Lectoure, qu’il dirige jusqu’en 2014. En tant que commissaire indépendant, il a réalisé les expositions « L’anthropologue et le photographe » en 2017 à La Friche la Belle de mai à Marseille avec Marc Augé et Marc Lathuillière, et « Inventer la couleur » en 2021 au Musée d’Agen, une exposition consacrée à l’histoire de la photographie artistique en couleur.