Mémoire collective et Histoire

Modifié le :

Photographie et Histoire : de l’instrumentalisation au regard critique

La photographie a largement été utilisée dans le domaine des sciences, et cela dès son apparition. Instrument de preuve par excellence, la « photographie-document » a donné une validation scientifique à des savoirs anthropologiques au début du XXe siècle, légitimant un pouvoir colonial tout puissant. De nombreux chercheurs et historiens de la discipline ont entreprit une déconstruction de ces représentations visuelles, développant une réflexion critique des constructions de l’Histoire.

Anaïs Mauuarin, À l’épreuve des images, PUF de Strasbourg, 2022

Historienne de la photographie, Anaïs Mauuarin analyse les rapports complexes entre ethnologie et photographie, de l’Exposition coloniale de 1931 aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Complexes, car, comme elle le souligne, « la colonisation a été particulièrement motrice dans la production des savoirs anthropologiques« . Une image de l’ailleurs véhiculée par les sciences humaines, cette fascination pour l’exotisme étant très en vogue à l’époque. Les notions d’anthropologie et de relations de domination sont ici détaillées, par le biais d’un corpus issu de photothèques, de diverses revues, ou bien encore d’archives du Musée de l’Homme ou celui de l’Ethnographie du Trocadéro (Paris). L’auteure est chercheuse rattachée au Centre Alexandre Koyré (EHESS).

Une interview d’Anais Mauuarin au sujet de son travail ici

Marc Sealy, Photography : Race, rights and representation, Lawrence Wishart, 2022

Cet ouvrage est le deuxième livre de Mark Sealy (né en 1960 à Londres) qui fait suite à sa première publication Decolonising the Camera : Photography in Racial Times (2019). L’auteur, directeur d’Autograph ABP (anciennement Association of Black Photographers) à Londres depuis 1991, s’intéresse au rapport entre photographie et politiques identitaires et identités raciales. Le contenu du livre résume les essais et entretiens réalisés par Marc Sealy ces trente dernières années pour diverses revues spécialisées comme Foam, Hapax, Aperture, Cultural … Une réflexion riche et complète sur le postcolonialisme et l’identité, à travers les travaux de photographes noirs au Royaume-Uni. Marc Sealy enseigne les questions de photographie, droits et représentation au London College of Communication (University of the Arts).

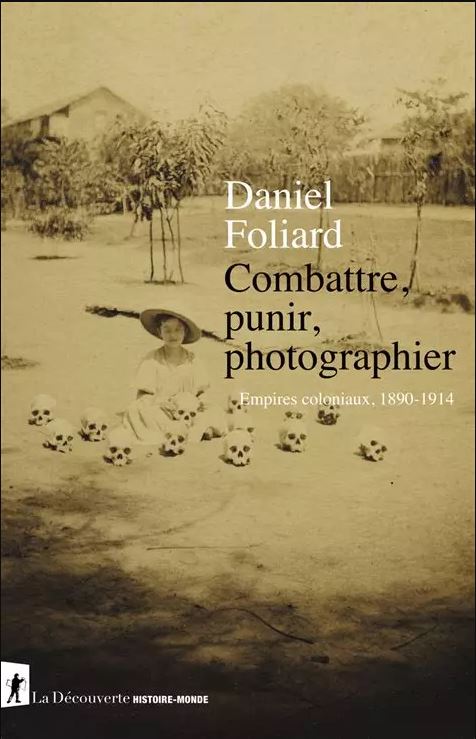

Daniel Foliard, Combattre, punir, photographier, La Découverte, 2020

Le travail universitaire de l’angliciste et historien Daniel Foliard est spécialisé dans les représentations visuelles de la colonisation européenne au XIXe et au début du XXe siècle. L’histoire coloniale a été traduite par l’utilisation de la photographie : images d’un exotisme lointain raffolé par cette époque, mais aussi légitimation d’une violence envers les peuples colonisés. L’auteur propose ainsi une « archéologie de la photographie de conflit« , et tente de répondre à cette question : « Comment la violence de la conquête coloniale a-t-elle été rendu perceptible par la photographie ? L’a-t-on cachée, filtrée, déformée ?« . Accompagné d’un corpus de photographies françaises et britanniques le livre se découpe en neuf chapitres, analysant cette photographie de conflit sous de nombreux angles, comme celui de la représentation des corps, vivants ou morts (colonisateurs et colonisés).

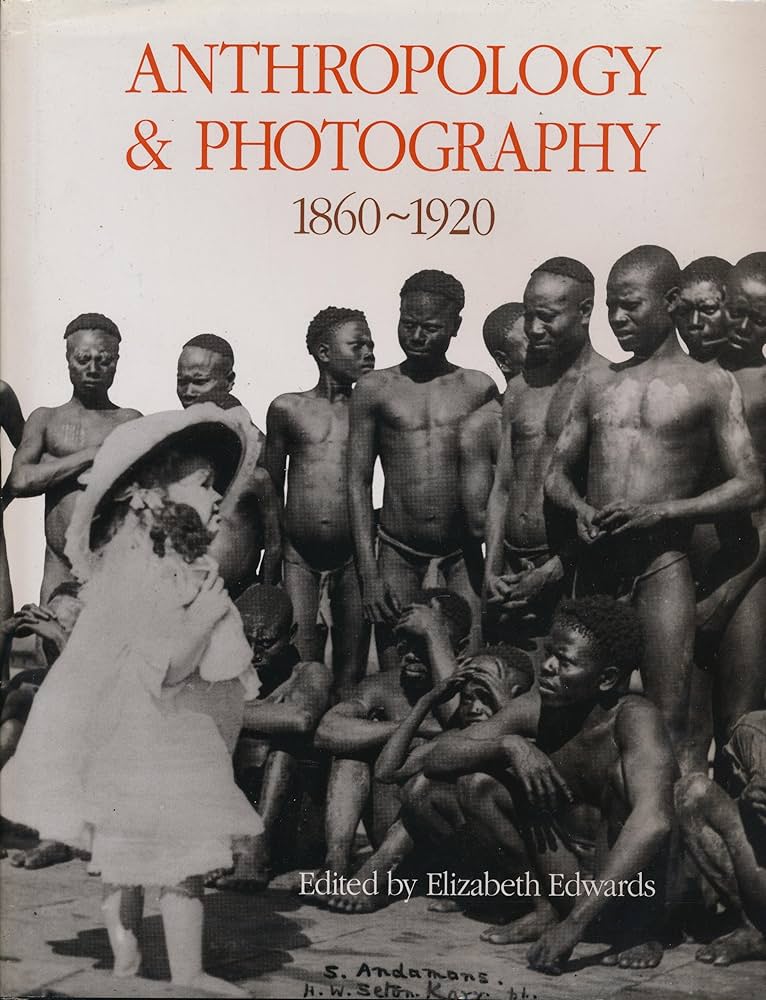

Elizabeth Edwards, Anthropology & photography, 1860-1920, Yale University Press, 1992

Ce livre, publié en collaboration avec le Royal Anthropological Institute (RAI) de Londres, examine l’apport de la photographie dans l’anthropologie britannique entre 1860 et 1920. Plus de cent cinquante photographies sont analysées par des anthropologues et historiens, tant sur le contenu que sur leur contexte historique, de la théorie à l’ethnographie, de l’histoire à la postmodernité, ou comment la photographie était perçue en anthropologie. De nombreux cas sont analysés, comme la représentation des Indiens d’Amérique du Nord, l’analyse des photos anthropométriques, ou la vie du canadien George Hunt (1854-1933), consultant auprès de l’anthropologue américain Franz Boas. Un ouvrage important qui a contribué à redéfinir la manière dont les spécialistes de photographie et de culture visuelle envisagent leur rapport à l’anthropologie et à l’Histoire.

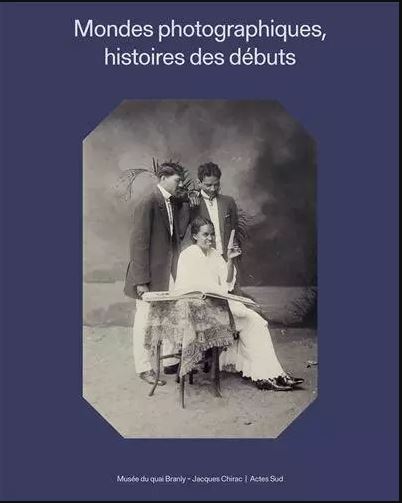

Mondes photographiques, histoires des débuts, Musée du quai Branly / Actes Sud, 2023

Ce catalogue d’exposition s’intéresse à la propagation de la photographie au XIXe siècle, mais hors de l’Europe et des États-Unis, alors boussoles du monde. Soit des clichés produits entre 1842 et 1911 en Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique du Sud. Si le médium fut utilisé au départ par les colonisateurs et les scientifiques occidentaux, il fut adopté par les autochtones. Cette vision décentrée permet de voir les clichés des premiers photographes de Bombay ou de Madagascar, des daguerréotypes réalisés en Amérique du Sud, ou d’apprécier les primitifs de la photographie japonaise comme Ichida Sota (1843-1896), etc. L’ouvrage aborde également des destinées hors du commun, comme celle de la riche hollandaise Alexine Tinne (1835-1869) qui partit en plein cœur de l’Afrique pour photographier les populations rencontrées, à une époque où cela ressemblait à une expédition des plus risquées.

L’Histoire revisitée

La photographie est aussi là pour que l’on se souvienne de notre passé, dans ce qu’il a de plus difficile à assumer, comme avec le travail de Nona Faustine qui pointe l’histoire de l’esclavagisme à New York par ses performances ou, d’une autre manière, avec Pierre-Élie de Pibrac qui parle des espoirs déçus du castrisme cubain en photographiant les ouvriers « azucareros ».

Nona Faustine, White shoes, Mack, 2021

White shoes est constitué par des autoportraits politiques de Nona Faustine (États-Unis, 1977) pris à New York aujourd’hui, dans des endroits liés à la traite des noirs aux États-Unis : sites de ventes aux enchères d’esclaves, fermes esclavagistes, ou ports où les bateaux esclavagistes accostaient… La plupart du temps nue, ou avec un simple accessoire (une paire de chaussures blanches à talons, un masque) l’auteure se met en scène dans des situations possédant une forte puissance symbolique, notamment par le choix du lieu : New York, et non dans l’un des états du Sud des États-Unis, historiquement associés à l’esclavagisme. On peut ainsi la voir déambulant à Wall Street, assumant fièrement sa nudité, dans ce qui fut le premier marché aux esclaves du continent américain.

Oliver Leu, Leopold’s legacy, The Eriskay Connection, 2020

Olivier Leu (né en 1976) est un photographe allemand travaillant sur les notions de religion, de construction de l’Histoire, et questionne l’abus de pouvoir et les conséquences des passés coloniaux. Depuis 2014 il se concentre sur les différentes formes de représentations de l’histoire coloniale du Congo belge, sous le règne de Léopold II. Leopold’s legacy rend compte de cet héritage dans la Belgique actuelle. L’exploitation abusive et faite avec une grande violence (travaux forcés, mains coupées et enfants mutilés) du caoutchouc rouge va permettre au roi Leopold II d’enrichir grandement son pays, tout en construisant de nombreux bâtiments officiels, statues, etc. Olivier Leu répertorie tous ces reliquats visuels impérialistes, des archives historiques aux photos de bâtiments, ou aux noms actuels des rues (de Bruxelles, Gand, Anvers, etc.).

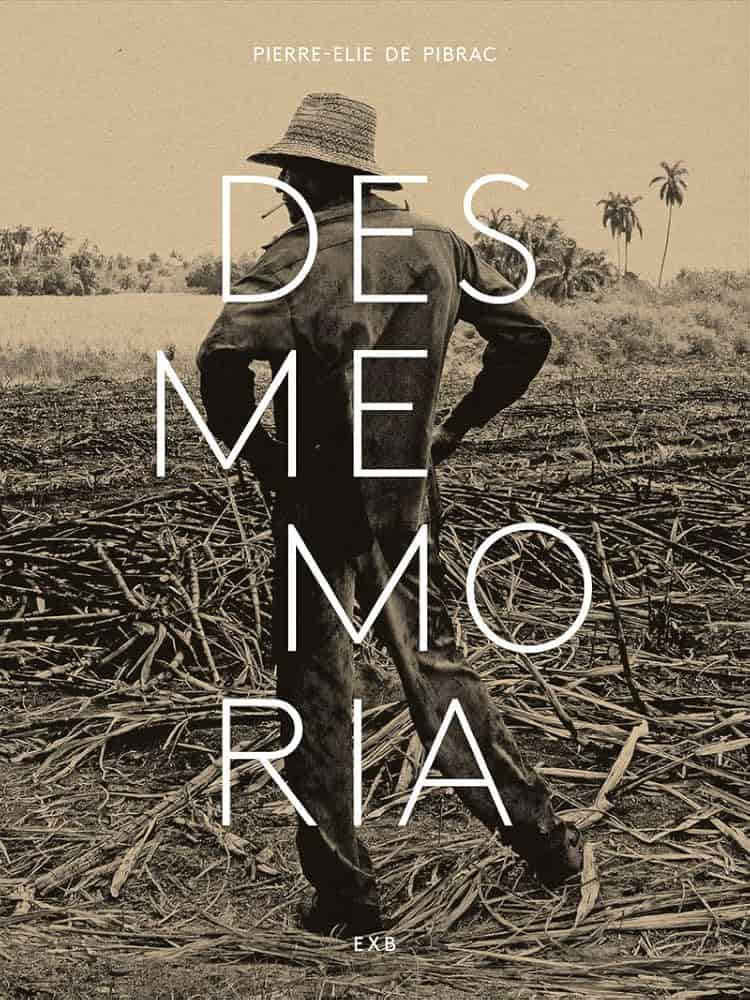

Pierre-Elie de Pibrac, Desmemoria, Atelier EXB, 2019

Pierre-Elie de Pibrac est allé pendant huit mois à la rencontre des « azucareros », les habitants des villages des centrales sucrières cubaines. L’industrie du sucre à Cuba fut pendant deux siècles une manne financière désormais tarie, seule une quarantaine de ces usines étant encore en activité. Desmemoria témoigne de ce monde ouvrier en perdition, hanté par les espoirs castristes déçus. Un reportage en noir et blanc complété par des portraits en couleur effectués à la chambre qui renseigne sur la vie de ces familles, acteurs malgré eux de l’histoire de leur pays. Le récit photographique est accompagné d’une nouvelle originale de Zoé Valdez, grande romancière et poétesse cubaine.

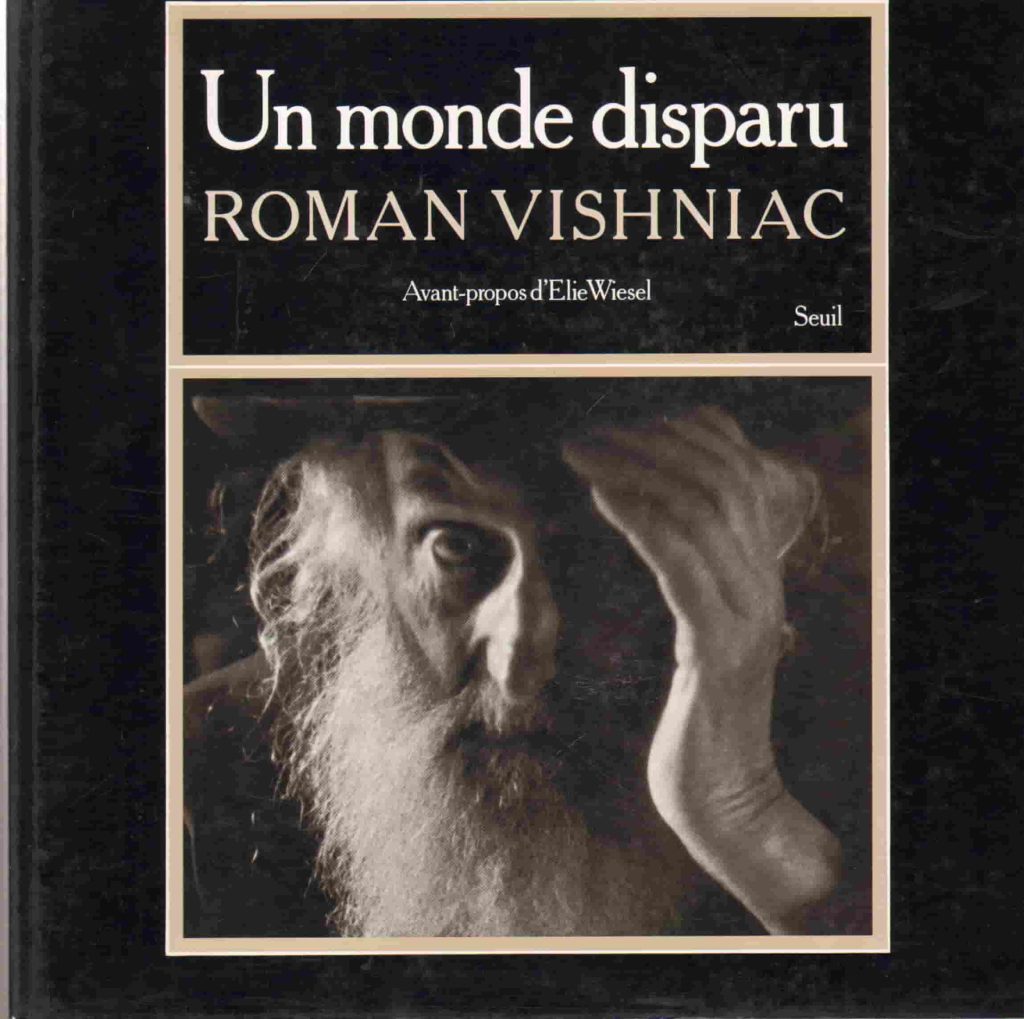

Roman Vishniac, Un monde disparu, Seuil, 1984

Roman Vishniac (1897-1990), fut un photographe américain d’origine russe, et mena également une carrière scientifique en biologie et en entomologie, avec l’utilisation pionnière de la photomicrographie. Un monde disparu se construit par une collection de cent quatre-vingt photographies en noir et blanc rendant compte de la vie dans les ghettos et les villages reculés de Pologne, Lituanie, Lettonie, Hongrie et Tchécoslovaquie. Prises avant l’accession d’Hitler au pouvoir, ces images renseignent le monde juif d’avant la Shoah. Une vie quotidienne de marchands, religieux et gens du peuple défile sous nos yeux. Roman Vishniac résumait son travail ainsi : « Je n’ai pas pu sauver mon peuple, j’ai seulement sauvé son souvenir. » Il rapporta 16 000 clichés de son périple, et réfugié en 1940 aux États-Unis, il ne put publier son livre qu’en 1947. L’ouvrage fut l’un des premiers livres photographiques sur la culture juive d’Europe de l’Est dans les années 1930.

Le lieu comme témoin de la mémoire

Les lieux possèdent leur histoire, et au-delà de leur toponymie, recèlent une profondeur historique : soit directement consacrés, comme les monuments ou autres lieux de commémorations du passé, soit délibérément occultés ou oubliés. Ici, le paysage fait office à la fois de cartographie mentale et de témoin muet de l’Histoire.

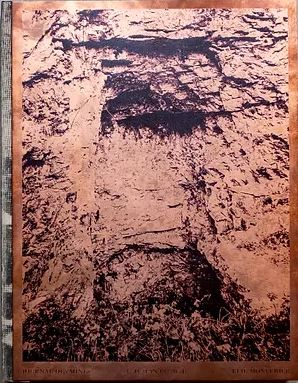

Élie Monferier, Journal des mines, autoédition, 2022

Élie Monferier (France, 1988) s’intéresse dans son travail à la mémoire, « qu’elle soit affective ou pulsionnelle, sociale ou territoriale, et de ses effets« . Cet ouvrage se concentre sur un passé particulier, l’activité minière en Ariège (France), lieu d’extraction important depuis l’antiquité romaine jusqu’à la fin des années 1980. Aujourd’hui, il n’en reste pratiquement plus rien, les mines étant aujourd’hui condamnées par mesure de sécurité. L’auteur s’attache à raviver ce passé industriel, par un assemblage d’images disparates du présent (paysages bleutés et brumeux, intérieurs austères de maisons) et d’archives de l’époque laborieuse, ces dernières étant celées, comme pour signifier la perte de mémoire collective. Un livre d’artiste à la lourde couverture en cuivre entièrement fabriqué main, et à l’editing soigneusement travaillé.

Gosette Lubondo, Au fil du temps, Imaginary trip, Imaginary trip II, Tala ngai, Éditions de l’œil, 2020

La photographe congolaise Gosette Lubondo (née en 1993 à Kinshasa) travaille sur les notions de mémoire collective et d’héritage. La série « Imaginary trip » prend pour décor un wagon de train abandonné en gare de Kinshasa, et une ancienne école perdue dans la brousse. Le bâtiment, fondé en 1936 à l‘époque du Congo belge par des missionnaires pouvait accueillir jusqu’à cinq cents élèves, et fut délaissé par la politique de zaïrianisation du président Mobutu dans les années 70. Gosette Lubondo fait revivre ces lieux oubliés par une narration mélangeant fiction et réalité, se mettant elle-même en scène dans les photographies, témoin muet faisant face à des silhouettes fantomatiques du passé accomplissant leurs tâches quotidiennes. Un voyage temporel empreint d’onirisme qui fait coexister passé et présent et qui s’inscrit, comme elle le souligne, dans « l’idée de ré-imaginer la vie dans un espace où le temps semble arrêté« .

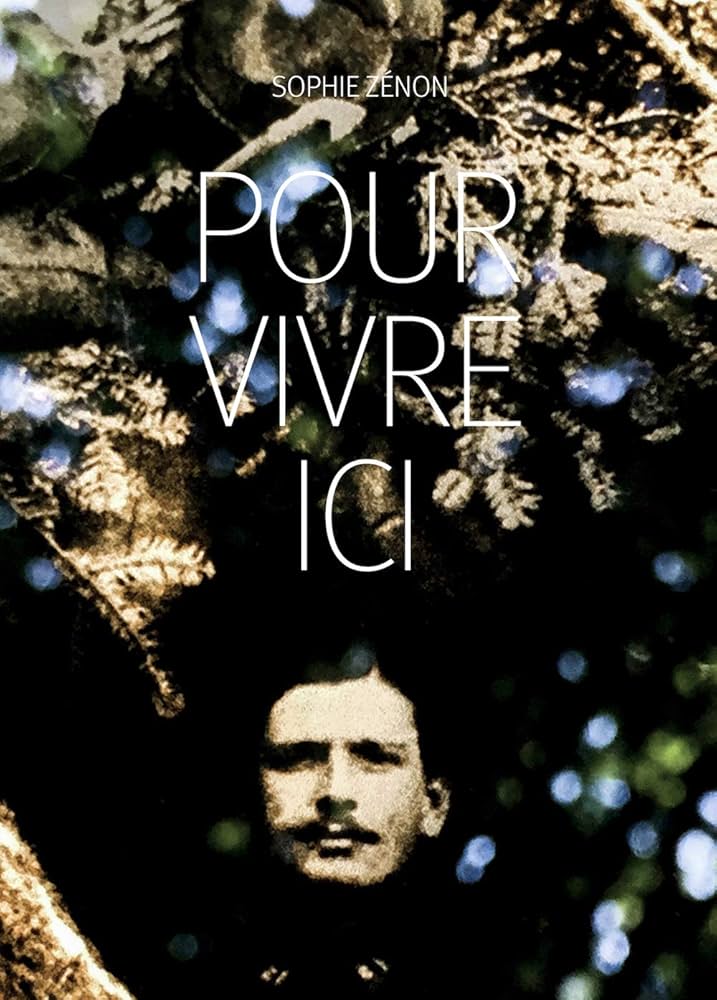

Sophie Zenon, Pour vivre ici, Éditions Loco, 2019

Le Hartmannswillerkopf (HWK) dans le massif des Vosges a été une ligne de front entre la France et l’Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Pour vivre ici traite de ce lieu, surnommé pendant la guerre par les Français « la mangeuse d’hommes« , et par les Allemands « la montagne de la mort« . Entre décembre 1914 et janvier 1916 il fut le théâtre de combats très violents. Petit à petit la forêt a repris ses droits. Sophie Zenon reconstitue la mémoire du lieu par des images actuelles déroulées sur les quatre saisons, des extraits d’archives ou autres témoignages d’habitants, ou tirés du journal d’un poilu. A mi-chemin entre l’image documentaire et le livre d’artiste, Pour vivre ici offre un témoignage de cette part sombre de la Première Guerre mondiale, où les présences fantomatiques des poilus s’incarnent au fil des pages, faisant revivre leur passé et ce lieu jadis désolé et mortifère. Car pour Sophie Zenon, « les morts font partie intégrante de nous. Ils vivent en nous« .

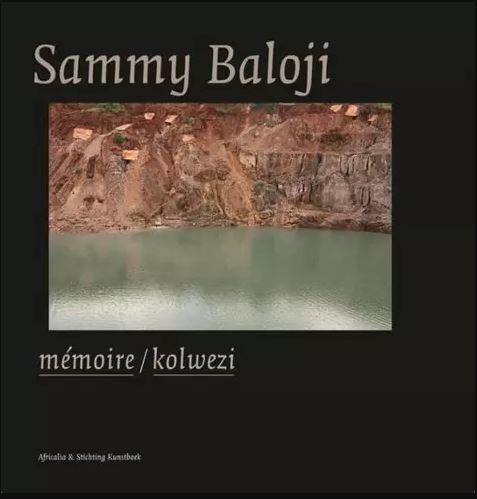

Sammy Baloji, Mémoire / Kolwezi, Africalia, 2014

Sammy Baloji (né en 1978), photographe de la République démocratique du Congo, documente depuis 2009 l’extraction minière artisanale de cuivre et de cobalt à Kolwezi (Congo). Il se focalise sur la vie des « creuseurs », population précaire qui vit dans des cités de bâches près des mines. Cette extraction se fait dans des conditions très dures, à la pelle et à la pioche, dans des tunnels soumis constamment aux éboulements. L’ouvrage rend compte de cet univers de misère, avec en contrepoint des affiches chinoises illustrant des paysages aux tonalités kitch décorant façades intérieures de bars, hôtels, maisons de ces villages… Un ailleurs décoratif aux couleurs criardes qui détonne avec le monde de bâches et de poussière du site d’extraction. Sammy Baloji propose également des portraits de ces Congolais miséreux dans des mises en scènes travaillées, donnant toute sa force à son travail.

Paola de Pietri, To face, Steidl, 2012

Paola de Pietri (née en 1960 en Italie) a photographié les Alpes entre l’Italie et l’Autriche, entre 2008 et 2011, avec un objectif précis : montrer des paysages portant encore les cicatrices de la Première Guerre mondiale. Ces clichés en couleur et grand format offrent tout d’abord les paysages d’une montagne sauvage et brumeuse, d’une nature que l’on croirait vierge de toute présence humaine. Une splendeur hiératique des grands espaces qui peut inspirer tout d’abord une forme de contemplation, inspirée par ces photographies de paysage maîtrisées. Mais passé cette première impression, on s’aperçoit que chaque image recèle un stigmate parfois infime du conflit sanglant : murs de protection en pierre à moitié démoli, sols déformés par les bombardements, galeries creusées dans la roche… La guerre des tranchées est toujours là, sous nos yeux, pour celui ou celle qui sait voir, même si la nature a repris ses droits.

Bleda y Rosa, Memoriales, La Fabrica, 2010

Ce catalogue de l’exposition organisée au Real Jardin Botanico de Madrid den juillet 2010 rend compte du travail photographique des artistes visuels espagnols Maria Bleda et José Maria Rosa, axé sur une approche du paysage comme trace de l’Histoire. Memoriales est composé d’une série faite à Berlin en 2005, complétée par des photographies réalisées à Jérusalem et à Washington en 2010. Celles-ci représentent des détails de monuments ou autres espaces architecturaux marqués par l’Histoire. Comme si notre mémoire collective était gravée dans la pierre, laissant des traces d’un passé toujours présent. Le choix de Berlin et Jérusalem, villes au lourd passé historique, renseignent cette « monumentalisation de la mémoire » à travers des édifices dédiés à la commémoration ou, à l’opposé, les traces oubliées, comme ces détails de bâtiments encore criblés d’impact de balles.

Le passé familial recomposé

Nos histoires individuelles s’inscrivent souvent de façon inconsciente dans un récit collectif qui nous dépasse. Comme pour le destin tragique de la cousine de Jacques Sierpinski, déportée et assassinée à Auschwitz à l’été 1942 à l’âge de vingt ans, ou pour Michael S. Honegger, dont le père menait une double vie d’agent secret et de bon père de famille.

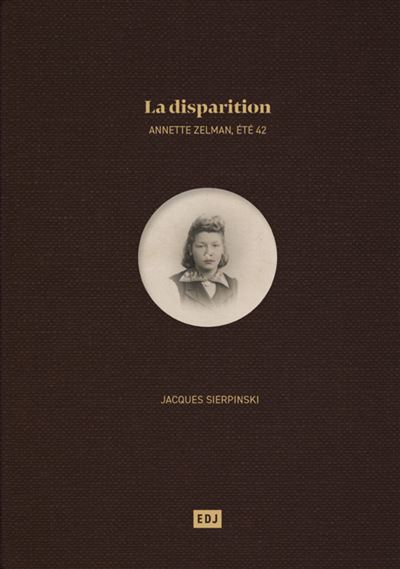

Jacques Sierpinski, La disparition, Annette Zelman – été 1942, Les Éditions de Juillet, 2024

L’histoire d’Annette Zelman illustre de façon poignante la déportation arbitraire des Juifs de France : cette étudiante de vingt ans, amoureuse d’un non juif rencontré au café de Flore, fut dénoncée au chef du Service des Affaires juives de la Gestapo Theodor Dannecker par le père de son fiancé Jean Jausion, qui n’acceptait pas le mariage. La famille de Jacques Serpinski apprendra en 1961, par les écrits de l’historien Henri Amouroux, qu’Annette a fait partie du convoi n° 3 en direction d’Auschwitz, le 22 juin 1942. La disparation mêle photographies familiales, archives, documents et dessins lui rendant hommage. L’auteur revient par la même occasion sur une histoire familiale occultée parce que trop difficile. Le destin brisé d’Annette fut également raconté par le romancier Patrick Modiano (dans Dora Bruder, Gallimard, 1997) ou par l’historien Laurent Joly qui signe la préface de l’ouvrage, ainsi qu’un article paru dans la revue d’histoire Vingtième siècle, « Le cas Annette Zelman et les débuts de la « Solution finale » en France (mai-juin 1942)« .

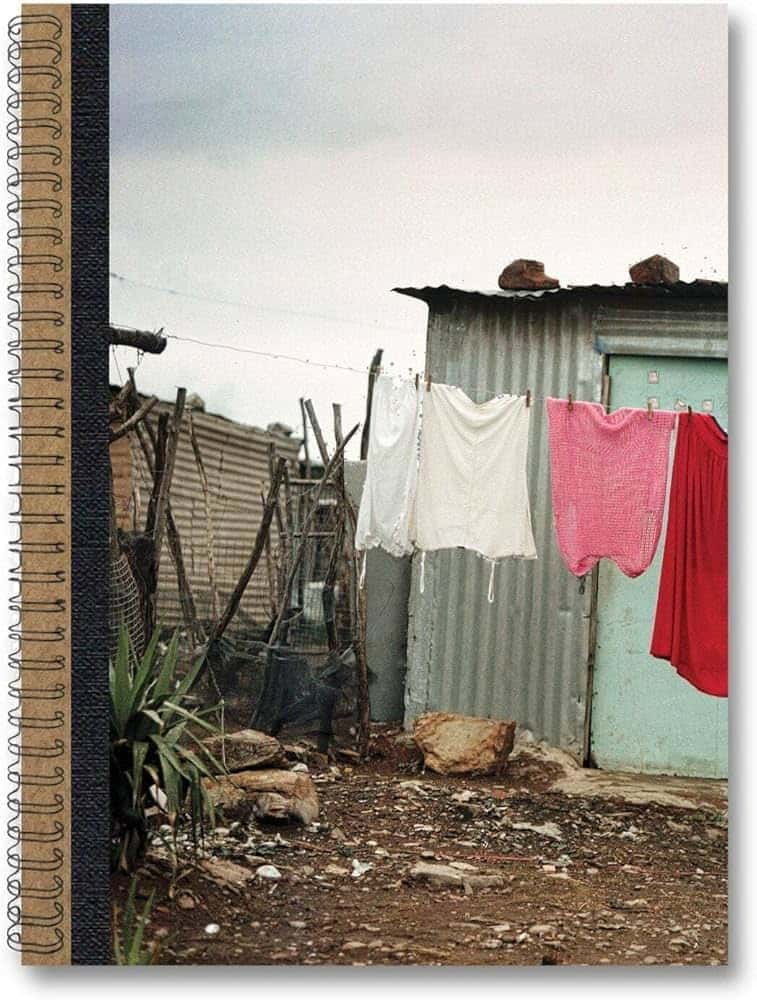

Lindokuhle Sobekwa, I carry her photo with me, Mack, 2024

I carry her photo with me du photographe sud-africain Lindokuhle Sobekwa (né en 1995) rassemble avant tout les souvenirs de sa sœur aînée Ziyanda, disparue en 2002. Elle ne va revenir que quinze ans plus tard, pour mourir de maladie peu de temps après. Cette reconstitution d’une vie fantôme, assemblée en un scrapbook mêlant photos en noir et blanc et en couleur se télescope avec le contexte politique sud-africain de l’apartheid. L’auteur se remémore le traumatisme subi par sa communauté à la suite des guerres de factions des années 1990 entre l’ANC et l’IFP, les meurtres et disparitions fréquentes d’individus, traumatisme ayant eu des conséquences à long terme. La migration de sa famille à Johannesburg pour tenter de lutter contre la pauvreté a également contribué à l’éclatement de la famille, laissant notamment sa sœur grandir sans parents.

Pour plus de références autour de la mémoire familiale, vous pouvez consulter notre dossier « Photographies vernaculaires et histoires de famille«

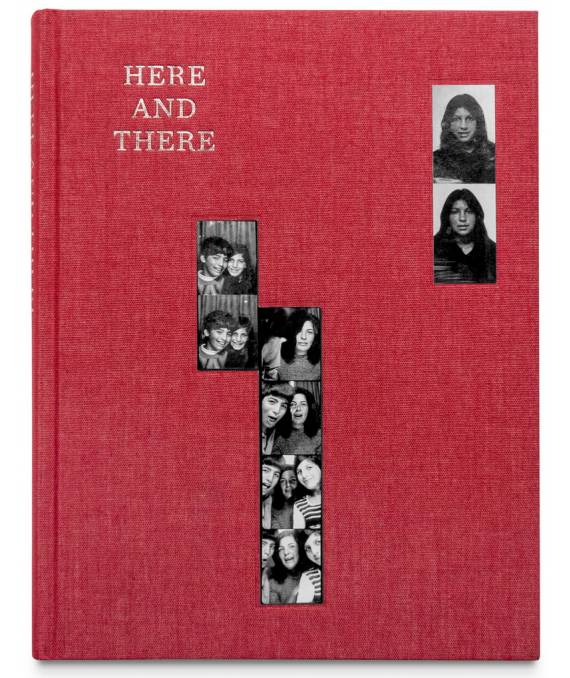

Jillian Edelstein, Here and there, Gost, 2024

Retracer ses racines familiales revient pour la photographe Jillian Edelstein (née en 1958) à parcourir le monde, de l’Afrique du sud à l’Ukraine, terre d’origine de sa grand-mère Minna. Une trajectoire compliquée qu’elle relie dans le livre avec le destin des réfugiés afghans ou syriens actuel. L’auteure a visité Lesbos, la jungle de Calais, puis Lampedusa en 2015 (ou la Palestine en 2010), dressant un portrait documentaire de la crise migratoire que nous connaissons. En Ukraine en 2018, sur les traces de ses ancêtres, elle photographie un pays envahi par les Russes. Here and there reconstruit à la fois une trajectoire familiale et le destin du monde, pour cette photojournaliste, ancienne assistante sociale dans les townships et ayant grandi sous le régime de l’apartheid. Ce projet riche et complexe a débuté quinze auparavant, après qu’un chaman sud-africain Sangoma lui ait dit : « nous devons accomplir un rituel pour que votre livre voit le jour parce que vos ancêtres sont en conflit«

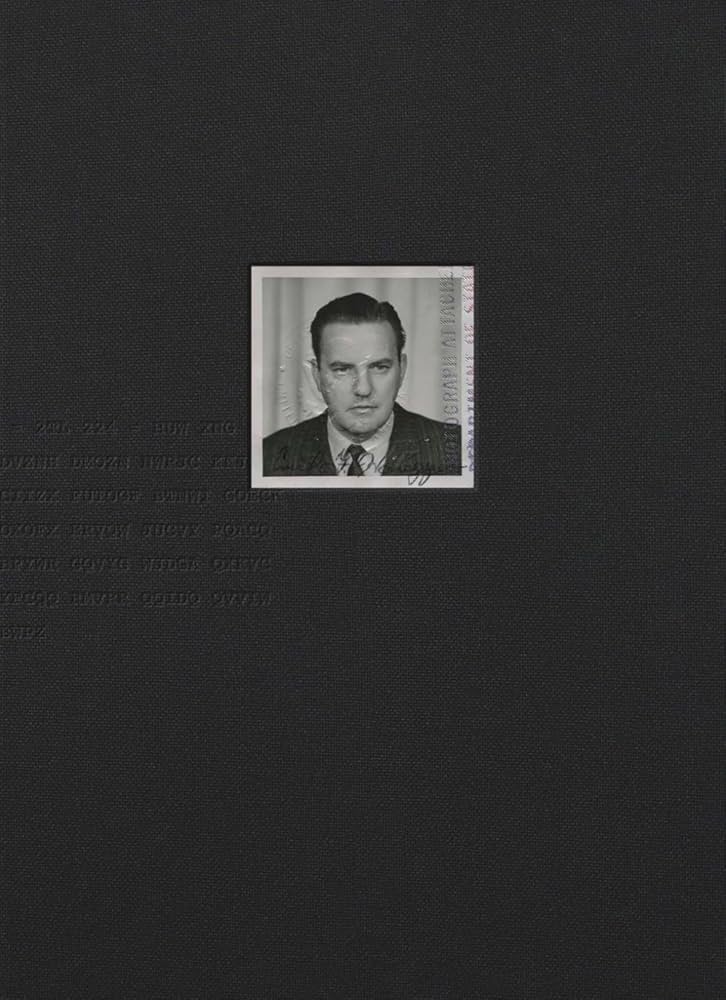

Michael S. Honegger, The need to know, Blow Up Press, 2024

La famille Honegger a vécu en Allemagne de l’Ouest entre 1959 et 1963, en pleine guerre froide. C’est à la retraite du père de l’auteur que ce dernier apprit un secret digne d’un roman d’espionnage : il menait une double vie et était employé par l’armée de l’air américaine, en tant qu’agent spécial du contre-espionnage. Le livre revisite ce passé, mêlant photos actuelles et images familiales, nous plongeant dans l’époque d’un Berlin coupé en deux, des missiles russes pointés vers l’Occident, ou de conversations secrètes que le jeune Michael S. Honegger surprenait dans l’appartement entre son père et des étrangers en pardessus. Construit avec des fac-similés de documents (passeport, extraits de journaux, etc.) que l’on découvre collés entre les pages, cette biographie incroyablement romanesque arrive encore à entretenir le mystère, si prégnant à l’époque. Comme si l’auteur rassemblait des bouts épars d’une enfance heureuse mais perturbée par les activités d’espion de son père.

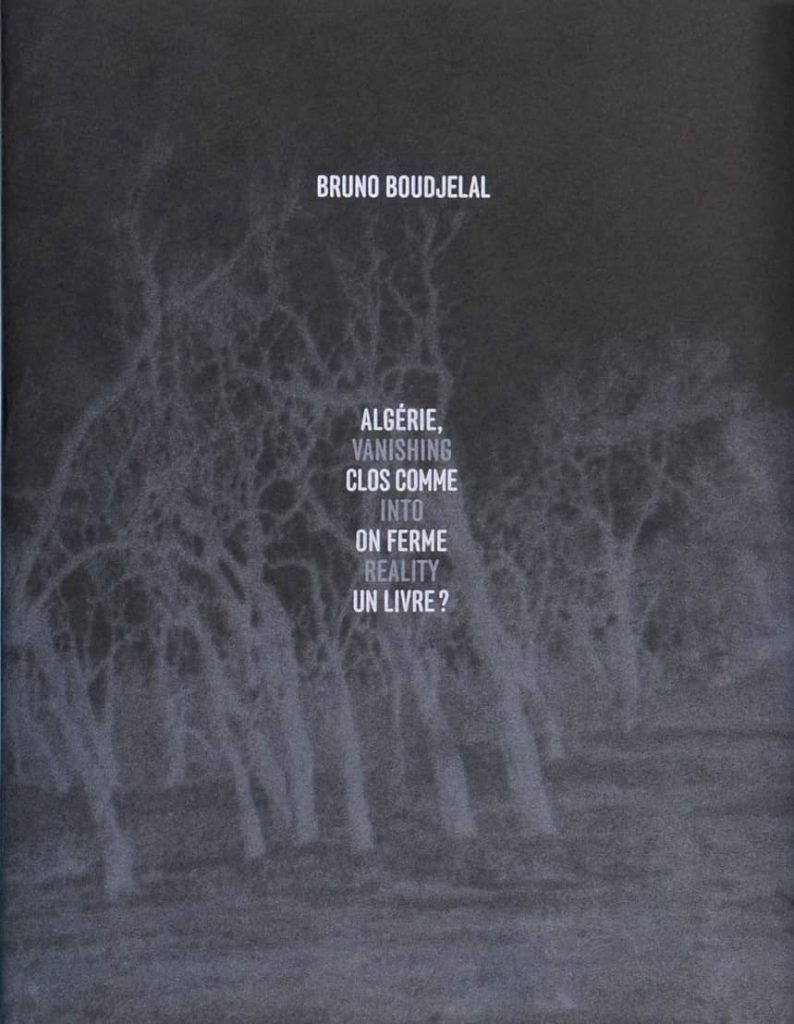

Bruno Boudjelal, Algérie, clos comme on ferme un livre ?, Le bec en l’air, 2015

Bruno Boudjelal (France, 1961) a longtemps tenté de reconstruire un passé familial occulté, en se rendant plusieurs fois en Algérie dans les années 90, alors en pleine guerre civile. Il choisit la photographie pour rendre compte de ce retour aux sources, en utilisant un boitier amateur, prenant les clichés sans jamais regarder dans le viseur, et illustrant un reportage sur les événements tragiques de l’époque, tout autant que la recherche de ses racines familiales. Algérie, clos comme on ferme un livre ? résume son retour au pays entre 2009 et 2011, le titre de l’ouvrage faisant référence à une ligne de l’hymne national algérien Qassaman, avec le point d’interrogation en plus. Inspiré par le défenseur de l’indépendance algérienne Frantz Fanon (1925-1961) il va parcourir l’Algérie, qu’il nomme « cet étrange pays de l’entre-deux« , encore marqué par les stigmates de la guerre.

Voir aussi : Le numéro 91 de l’excellente revue thématique espagnole Exit, sur le thème de la mémoire collective : Memorias colectivas, 2023